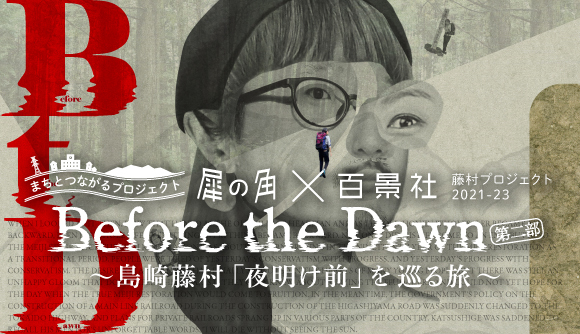

【レポート】まちとつながるプロジェクト 犀の角×百景社 藤村プロジェクト2021-23「Before the Dawn 第二部 ~島崎藤村「夜明け前」を巡る旅~」

- 開催日

- 会場

- サントミューゼ 大スタジオ

新型コロナウイルスにより社会活動が止まった2020年は、劇場も休業を余儀なくされました。こんな時こそひとつの作品にじっくり取り組もうと、上田市の民間文化施設「犀の角」と茨城県の劇団「百景社」が手に取ったのは『夜明け前』。「木曽路はすべて山の中である」で始まる島崎藤村の大長編小説です。

2021年に第一部が犀の角で上演され、その後全巻朗読プロジェクトを行い、劇場と地域がつながることを目指した事業「まちとつながるプロジェクト」の集大成として、このたび第二部上演の運びとなりました。脚本は志賀亮史さん(百景社)と藤村プロジェクト、構成・演出は志賀さんが手掛けています。出演は二口大学さん、山本晃子さん、山﨑到子さん、小林風生子さん、永峯克将さん、快楽亭狂志さん、村上梓さん、寺下雅二さんです。

『夜明け前』は、中山道の馬籠宿で宿場の当主を継いだ男・青山半蔵が主人公。近代化の波に翻弄される日本を背景に廃れゆく宿場、人々の命運を描いています。あまたの困難が立ちはだかり時代が大きく揺れ動いたという点で、コロナ禍と半蔵が生きた時代は重なります。3年以上の月日をかけて凝縮した舞台は、チケット完売というお客様の熱い期待に迎えられました。2月3日の公演をレポートします。

大スタジオには、黒いステージに階段やはしごで高低差がつけられた回廊が設えられ、真ん中には白い布で覆われた大きな箱が置かれています。

上演前に、犀の角の代表・荒井洋文さんが挨拶します。ほっかむりをした下男・佐吉(寺下さん)が舞台袖から飛び出してきて、すでに芝居は始まっているようです。

バックパッカー姿の5人の俳優たちが舞台に集まり、順々に『夜明け前』の文庫本を読みます。朗読が終わるとお囃子が鳴り、羽織袴姿の快楽亭狂志さんが登場。狂言回しとして語りで観客を『夜明け前』の世界に誘います。舞台監督の村上梓さんが登場し、俳優とともに馬籠宿をフィールドワークした時の情景を再現。

会話やスクリーンに投影される人物相関図などから、「本陣」「庄屋と問屋」「平田国学」「恵那山」など、『夜明け前』の地理的・歴史的・文化的背景がスムーズに頭に入ってきます。投影される年号に合わせて、黒船来航から幕末までの第一部のあらすじをコミカルに表現。テンポの良さが、人々が忙しなく往来する街道と、時代や支配者に翻弄されて右往左往する人々の様子を際立たせます。

ようやく始まった第二部は、半蔵の父・吉左衛門の葬式の場面から。小説の3章から6章です。快楽亭狂志さんが天冠をつけてお経が流れると、白い箱は棺だと分かります。吉左衛門の逝去と、廃藩置県や廃仏毀釈と過去の遺物が葬り去られるさま、加えて国学に傾倒する半蔵が改革のひとつとして葬儀を神式でやりたいとこだわっていたことなどが明かされます。棺の上でみかんを食べる吉左衛門、ラップ調の五箇条の御誓文などの“緩”を織り込みつつ、複雑な内容が心地よいスピード感で表現されていきます。

木曽路を歩く現代の場面に戻り、山林事件が描かれる7、8章の枕となる会話が差し挟まれます。永峯さんが自分の名前の由来と、自分から見た『夜明け前』を語ることで導入に。この形式は俳優を替えて各場面の冒頭で繰り返されていきます。

山深い木曽路の民が山とともに生きられるようにと嘆願書を出すべく奔走する半蔵の姿が、主にモノローグで表現されました。宿場の当主として人々の役に立ちたいという生真面目さと、平田門人としての気負いがにじみ出ます。しかし、嘆願書の主唱者と睨まれたことで役所から戸長(今でいう町村長)免職を言い渡されてしまいます。国学者が唱えた廃仏毀釈により打ち捨てられた仏像の語りと、悔しさに暮れる半蔵がオーバーラップするようです。

木曽路パートに戻り、休憩に入ります。

再び下男・佐吉が登場して、半蔵の行方を客席に尋ねます。バックパッカーズ山﨑さんの語りをイントロダクションに、「献扇事件」を軸とした9章から11章へ。戸長免職、結婚を控えた半蔵の娘・お粂の自殺未遂、そして苦境に陥りつつあった平田一門の先輩・暮田正香の来訪が重なり、半蔵は人生三度目の東京行きを決意します。お粂のことを必死に訴える半蔵の妻・お民には関心を向けず、暮田には酒を酌み交わしながらやりきれない思いを吐露します。

舞台に並ぶのは太郎、次郎、三郎、四郎と書かれた4つの行燈。東京での逗留先である多吉・お隅夫妻との会話、時代に取り残されても誇りを輝きは失わないと意気軒高な“行燈四兄弟”のセリフが重なり、半蔵の未来を暗示するよう。あっけなく風で消えてしまった行燈に、口をきいてもらって教部省に勤めながら宮司の空きを待つ不安定な半蔵の立場が重なります。

そして明治7年11月17日の朝、羽織袴の正装に身を包んだ半蔵は、一本の扇を明治天皇が乗る馬車に向かって投げます。扇には「蟹の穴ふせぎとめずは高堤 やがてくゆべき時なからめや」と書きつけてありました。高い堤防も小さな蟹の穴をふさがずにいればいずれ崩れてしまう時が来るだろうと、世の前途を憂える半蔵の訴えでした。

山本さんの語りを導入に最終盤の12章から14章へ。献扇事件のあと、半蔵は飛騨の山奥にある神社で4年、ひとりで宮司を務めます。復古の夢は潰え、借金がかさんだ青山の家はいよいよ財産整理を免れない状況に。

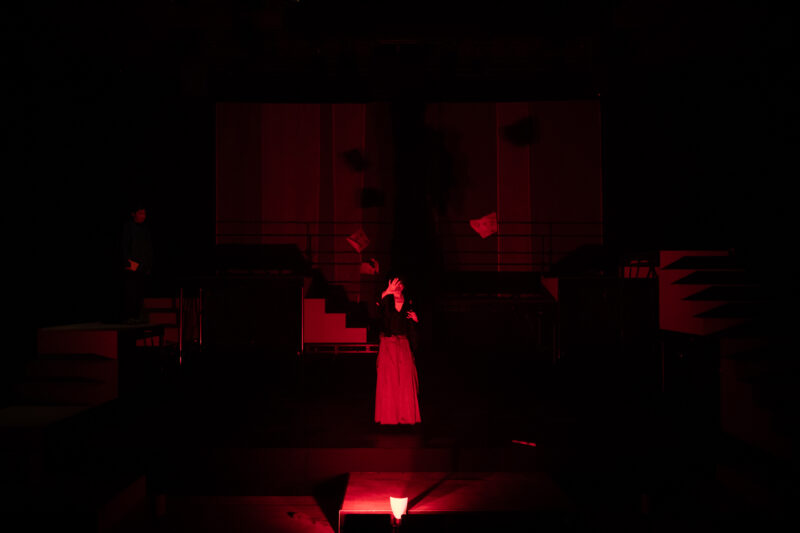

このまま静かに過ごそう、いや平田門人としてこのままでいいのかと相反する思いに引き裂かれた半蔵は、徐々に幻聴や幻覚に悩まされるようになります。その苦悩に満ちた道のりを、二口さんが丁寧に演じます。半蔵がその時の心情をつづったと思しき歌を詠むと天井から半紙がはらはらと落ち、精神の均衡を崩していく半蔵の姿をなぞるように、徐々に数と頻度を増していきます。

寺の月見会に出かけて大きな月に魅入られると同時に、怪しい黒い影に怯える半蔵。時をおいて、ついに寺に火を放ちます。すぐに消し止められるものの、真っ赤に染まった舞台で半蔵は幻の炎の中に散っていきました。

明治19年11月29日、半蔵は数え56歳で家の裏手にあった座敷牢で亡くなりました。

エピローグ、佐吉が半蔵の墓穴を掘っています。舞台に現われたバックパッカーズは、佐吉の鍬の音を聞きながら、『夜明け前』最後の場面を順々に読みます。

「旧庄屋として、また旧本陣問屋としての半蔵が生涯もすべて後方になった。すべて、すべて後方になった」

佐吉が穴の中から取り出したのは2024年2月の信濃毎日新聞。「ふうん。今日もどこかが騒がしい。明日はなにがあるんだがや」と言い、穴掘りに戻ります。

俳優がひとりずつ舞台から去り、灯りが落ちて暗転。3時間半にわたる舞台が幕を閉じました。

お民の兄が「夢の多い人だねえ」と評したように改革の夢に身を投じながらも、激変する時代の波に押し流される半蔵の姿は胸に迫るものがありました。『夜明け前』を巡る旅という副題通り現在と小説世界が往還する構成が、夜明けという希望を見出したいのに困難がそれを許さない、その閉塞感と不安定さは今の時代に通じることを浮かび上がらせているように感じられました。

お客様に感想を伺いました。

関連企画にも参加されたという女性は、「娘も来たいと言って一緒に観に来ました。圧倒されました。またこの関連企画があればぜひ参加したいです」と話してくれました。