現実と幻想の狭間を見るかのような写真で人々を魅了したハリー・K・シゲタ。

彼にまつわるエピソードや作品解説、ちょっとしたお話を学芸員が7回にわたってご紹介します。

展覧会だけでは知ることのできないシゲタの世界をお楽しみください。

あ、ご挨拶が遅れました。上田市立美術館でハリー・K・シゲタを研究する、学芸員の松井宏典と申します。

以後、よろしくお願い申し上げます。

第7回(最終回) 上田へのまなざし

上田市立美術館コレクション展「ハリー・K・シゲタ Photography-光で描く世界-」。

皆さまお楽しみいただけましたでしょうか。

あっという間の38日間でしたが、大勢のお客様にご来館をいただきました。ありがとうございました。

さて、展覧会に合わせて書いてきましたこのコラムもいよいよ最終回。

今回は展覧会にご来場いただいた方からもご質問が多かった、シゲタの上田への思いについてご紹介したいと思います。

ギャラリートークなどで彼の話をすると、どうしてもアメリカでの出来事が中心になってしまうのですが、よく聞かれるのが「シゲタは上田には帰ってきたんですか?」というご質問。

残念ながら、シゲタは故郷の上田に戻ることはありませんでした。

1902年、15歳で渡米以来、生涯をアメリカで過ごしたのです。

では、彼は上田のことを忘れてしまったのでしょうか。

いえいえ、そんなことはありません。

1956年、当時の上田市長水野鼎蔵氏がアメリカへ視察に行った際、

シカゴを訪問しシゲタのスタジオを訪れており、こんなやり取りがあったという記録が残っています。

当時、渦巻の受賞やアサヒカメラ主催の個展で日本中を沸かせていたシゲタ。

水野市長は彼を“地元出身同胞の中の出世頭”と評して、

多忙のシゲタが、面会を快諾し一日中応対をしてくれたことに非常に喜んだそうです。

シゲタは、お金もなく公園で新聞紙をかけて寝泊まりするしかなかったという渡米時の苦労話から

現在手掛けている広告写真の話まで、様々な話をしたそうです。

ちなみに、この時、シゲタの撮影料の話題にも触れており、お値段なんと日本円で1枚約20万円。

これは、当時の日本人のサラリーマンの平均年収とほぼ同額だったとか。

それでも受けきれない注文がシゲタに舞い込んでくるわけですから、

いかにシゲタが人気だったかは推して知るべし、ですね。

さて、話もそろそろ終盤という時に、水野市長がシゲタに日本のこと上田のことについて持ちかけます。

するとシゲタはこう話したといいます。

「日本には昨年も帰ったが、上田へは寄らなかった。

郷里上田からは今まで一度も訪ねてくれた人もなく、水野君が初めてでこんなうれしいことはない。

今度日本へ帰ったら50年ぶりで上田を訪ね、子どもの頃見たばかりの太郎山や千曲の清流を見たい。

どうかくれぐれも上田の人々によろしく。」

上田を離れて半世紀以上経っていたシゲタ。

アメリカで成功し多忙な毎日を送る中でも、やはり故郷のことは心の中にあったようです。

このほかにも、幼少の頃によく遊んだ友人や知人などに手紙を送るなどもしており、

いつか上田に戻りたいという気持ちがったことがうかがい知れます。

しかし、残念ながら彼の希望はかなうことなく、1963年にその生涯を閉じます。

時は流れて現在。彼の作品は妻のノブや友人、親族の協力によりここ上田に戻り、

その活躍は時を経て上田に、そして多くの方々にご紹介することができています。

7回にわたってお送りしてきたこのコラムで、

皆さんに少しでもシゲタについて知っていただければうれしく思います。

最後に、アサヒカメラ1951年10月号に掲載された寄稿文「日本の若い写真家たちへ」の中から、

シゲタの書いた一文をご紹介して今回のコラムを閉じたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!

「芸術には人種も国境もない。

日本の青年諸君には、いくらでも世界の競技会で競争する機会がある。

私は“一世”と呼ばれる日本人で、50年前にアメリカへ来た。

だが今ではアメリカが私を認めている。

私に出来たことは、他の人にも出来ることです。

私は日本の若い写真家達が、技術と理論の両方をしっかり勉強して、輝かしい祖国の旗を高々と掲げること、

あらゆる分野でとはいかないならば、せめてわれわれの愛する写真の面ででも、

榮冠をその頭上にいただくことを、心の底から希望して止みません。」

第1回 ハリー・K・シゲタ

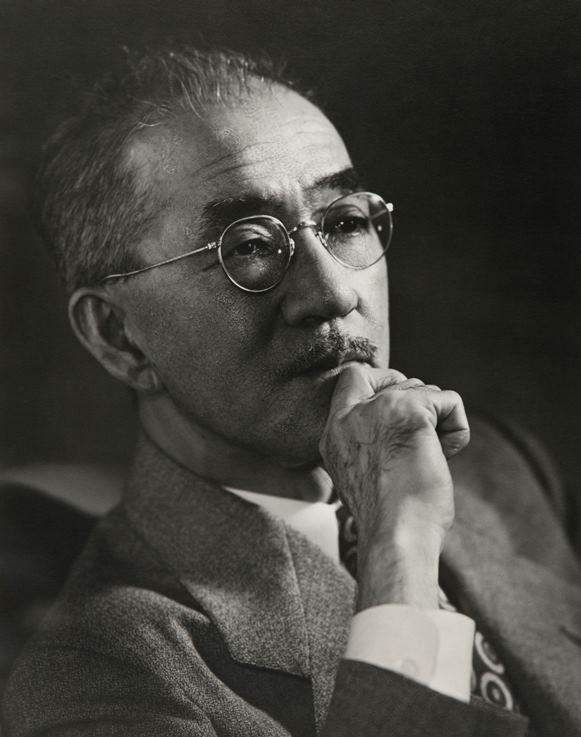

今から約120年前、西洋文明にあこがれ、わずか15歳でたった一人アメリカへと渡った少年がいました。彼の名は、ハリー・K・シゲタ。

第二次世界大戦という大きな時代の流れに翻弄されながらも、

数々の広告写真でアメリカ社会を魅了し国際的に成功を収めた商業写真家です。

4月20日(土)から開催の上田市立美術館コレクション展「ハリー・K・シゲタ Photography-光で描く世界」は、彼の芸術表現の原点を探り、「写真を絵画のように自由自在に表現する」ことを目指した彼の写真表現の追求の軌跡をたどります。

ということで、第1回目のコラムでは、ハリー・K・シゲタを軽くおさらいしてみたいと思います。

シゲタは、1887(明治20)年、上田市原町に生まれました。日本名は重田欣二。

15歳で単身渡米し、アメリカになじもうとハリー・K(キンジ)と名を変えます。

カメラとの出会いはミネソタの美術学校時代のこと。

美術を学ぶ中でデッサンに利用していたカメラに興味を持ち写真家へと転身しました。

その後、写真の修整技術を身につけ、商業写真家となり、1930年、シカゴに「シゲタ・ライトスタジオ」を設立。

高い技術と洗練されたデザインが話題を呼び、アメリカ有数の企業へと成長を遂げました。

また、後継者への育成にも尽力しました。

講演会や研修会を通じて、自らの写真術や技法を余すところなく教えるその姿が多くの人々に支持されて、1949年、アメリカ写真家協会名誉会員の称号を授与されています…、

と、彼の人生はとても劇的で、今回のコラムですべてを紹介するには書ききれなくなってしまいました。

そこで、もっとシゲタについて知りたいという方のために、サントミューゼの機関誌「SANPOMYUZE(サンポミューゼ)」やウェブ版「美術館探訪」、そしてマンガでエピソードをたどる「シゲタ君の4コマミュージアム」などがありますので、ぜひご覧ください。

また、2月には振付家・ダンサーの鈴木ユキオさんがシゲタをテーマにコンテンポラリーダンス公演を開催。

こちらも大勢のお客様にご覧いただきました。

もちろん、展覧会ではシゲタの作品とともに彼の軌跡をご紹介しています。

ぜひご来場ください!

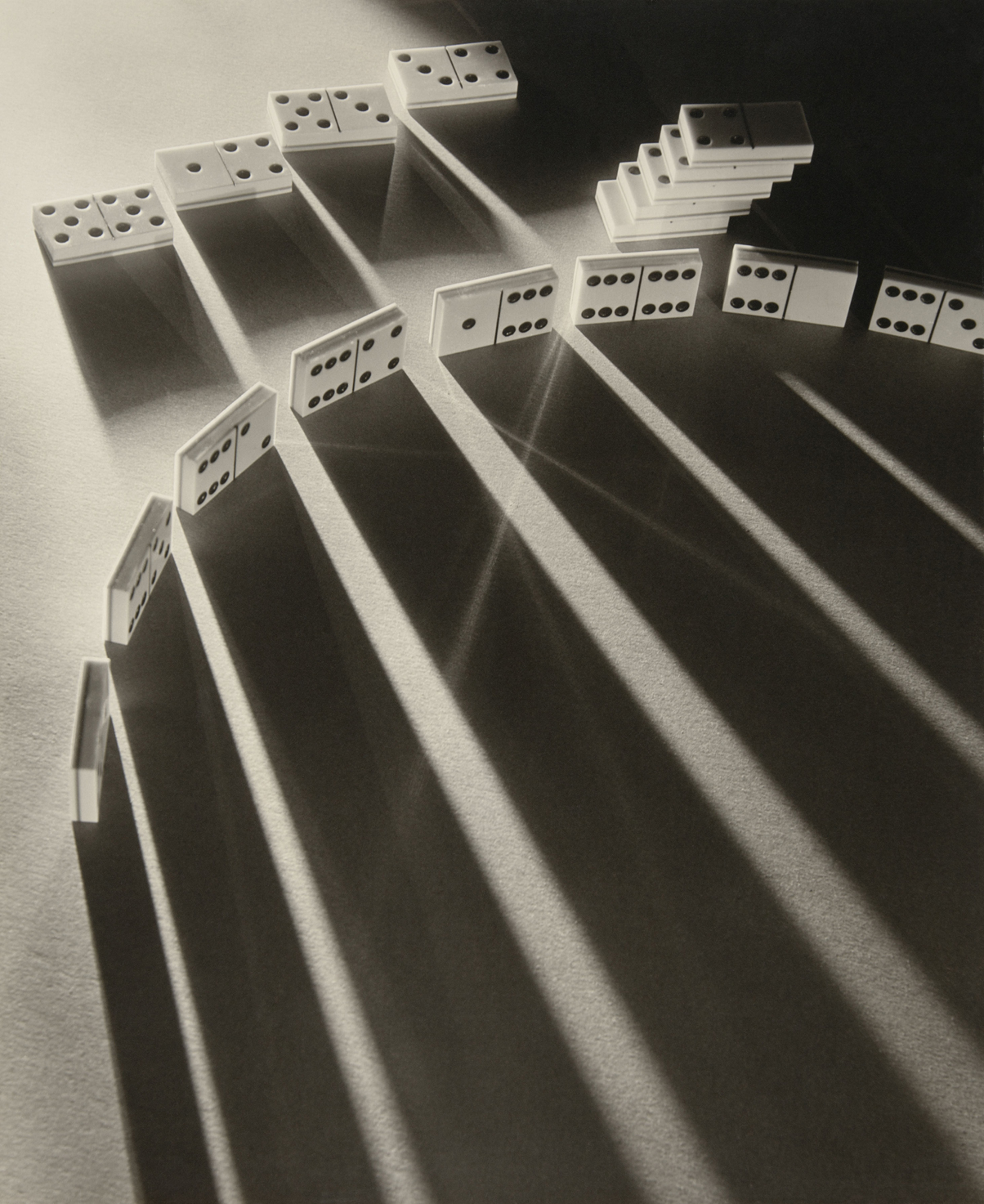

第2回 作品紹介 《 ドミノパイ 》

いよいよゴールデンウィークがやってきました。今年はなんと10連休。

遠くへお出かけされる方、近くで楽しまれる方、おうちでのんびりされる方、お仕事の方など、過ごし方はさまざまでしょうか。

当館は連休中ずっと開館しておりますので、ぜひぜひお出かけください。

さて、「ハリー・K・シゲタ Photography -光で描く世界-」のコラム第2回目、始めたいと思います。今回は展覧会場にある作品のひとつをご紹介しましょう。

左上から強烈な光が差し、右下に向かって長く伸びる影。

規則的に並べられたドミノが、美しくもどこかコミカルなイメージを喚起させます。

《ドミノパイ》と名付けられた本作は、世界一の百貨店として知られたシカゴのデパート「マーシャルフィールド」のゲーム部門から発注を受けて制作された写真とされています。

実はこの作品、制作の裏ではかなりの苦労があったとか。

ドミノを弧を描くように並べて光で演出する、というところまではスムーズにいったそうなのですが、いざ背後から光をあってみるとドミノの表面がなんと真っ暗に。

これでは商品の紹介にならないと反対側から光を当てると、今度は影が消えてしまって面白くない。

ライトの調子や位置を何度も調整して試してみたそうですが、どうにもこうにも決まらなかったそうです。

ではどうしたのか。シゲタが最後にひらめいた方法、それは光に向かって鏡を置くこと。

鏡に光が反射することで、強すぎず弱すぎず、ちょうどきらめくような光がドミノの表面にあたり、完璧な演出ができたのだそうです。

なお、本作は広告写真としてのほか、彼の個展では必ずと言ってよいほど出品されたシゲタの代表作の一つとしても知られています。

ところで、シゲタは休みの日やプライベートではほとんどテレビを見なかったそうです。

なぜかというと、CMで自分の写真や他社の商業写真を見てしまうので休んでいる気がしないんだとか。

なので、もっぱらラジオや音楽を聴いていたそうです。

仕事では、常に写真で頭をいっぱいにしていたシゲタですが、プライベートではしっかりとオン・オフを切り替えていたようですね。

第3回 フォトカリカチュア

いよいよ新しい時代の幕が上がりました。新元号には、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ、という意味が込められているそうですが、どんな時代になっていくのでしょうか。

希望に満ちた穏やかな時代になることを願いたいですね。

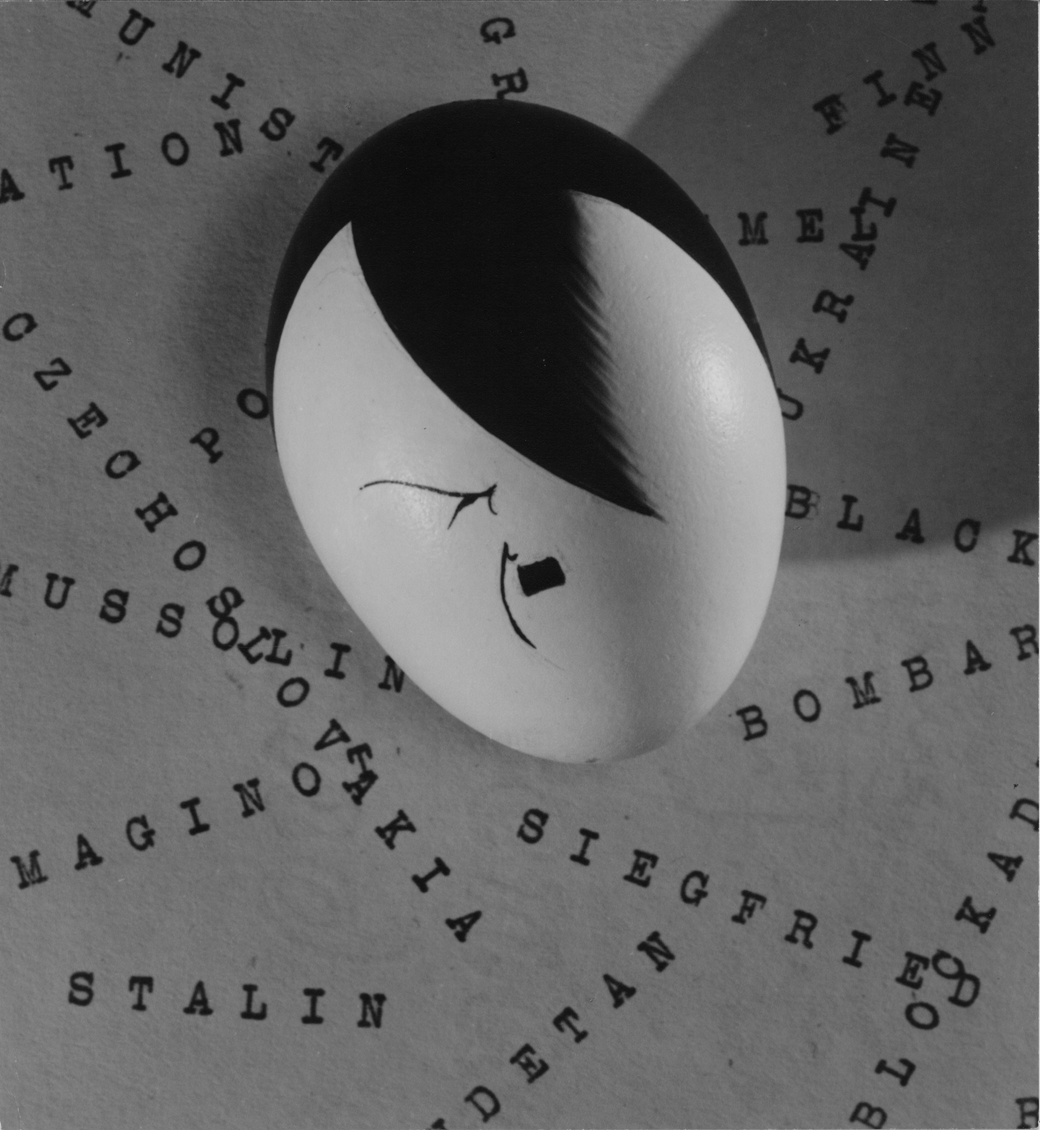

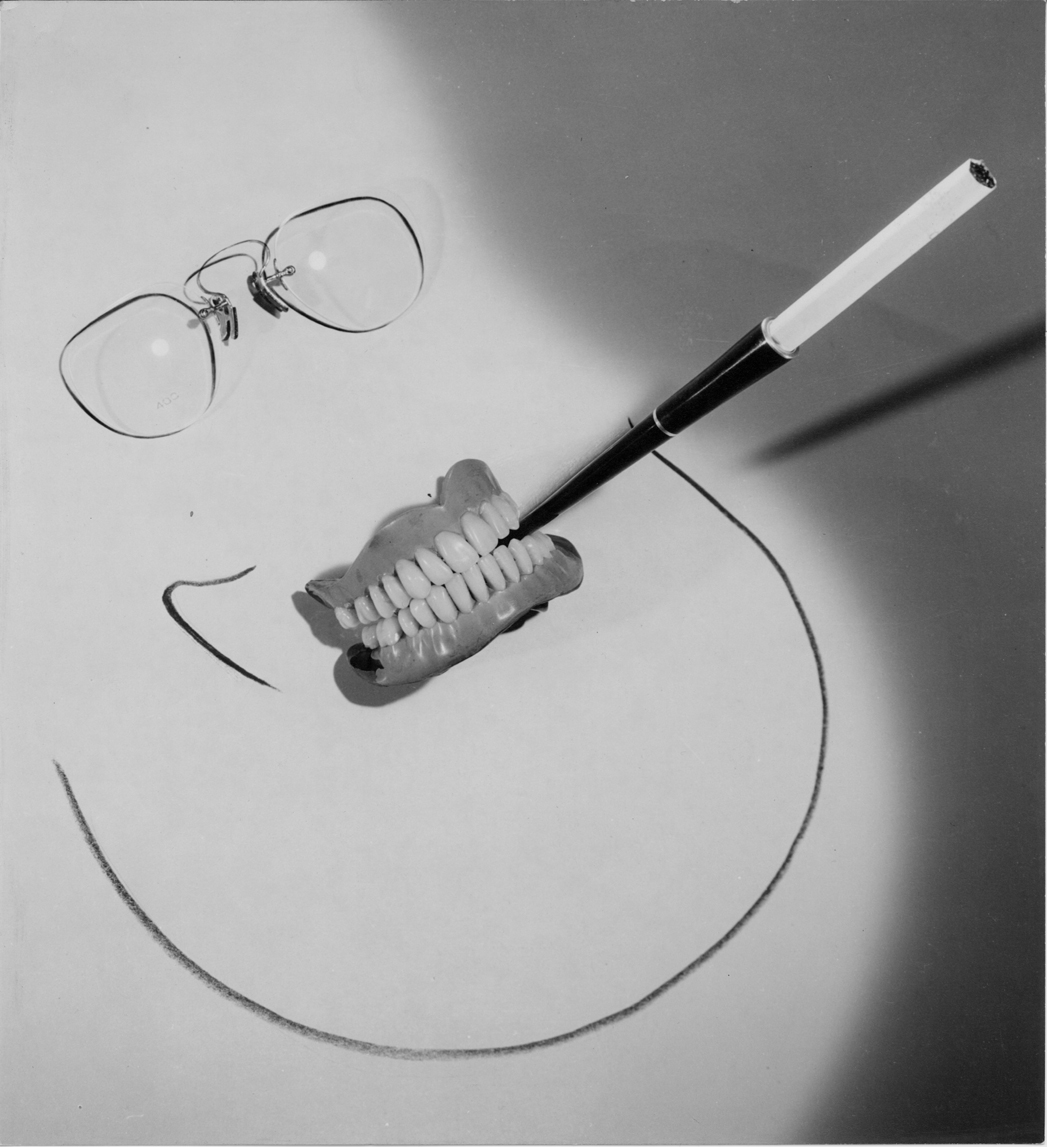

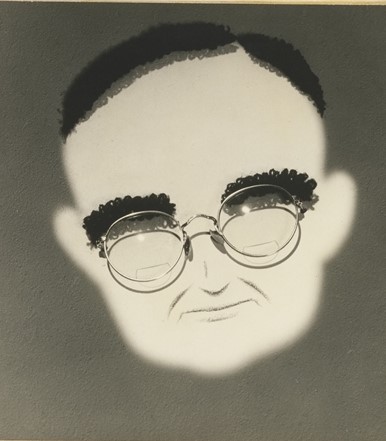

さて、今回は展示室の奥でひときわ異彩を放つ3つの作品をご紹介しましょう。

タマゴに描かれた細い目と口髭、特徴あるアゴの輪郭線とくわえられたパイプ、そして丸い眼鏡にモジャモジャの眉毛。

一目で、この写真が何を表しているか察しがつくのではないでしょうか。

そう、いずれも第二次世界大戦の各国の指導者を皮肉った「フォトカリカチュア(風刺写真)」です。

≪ヒトラー≫、≪ルーズヴェルト≫、≪THE MAN OF THE HOURE≫と名付けられたそれぞれの作品。

非常によく特徴を捉えていて、ユニークな仕上がりを見せています。

制作のきっかけとなったのは、第二次世界大戦開戦の記事を受け取ったことでした。

記事を読むなり、シゲタはおもむろにキッチンから卵を取り出し、そこに眉と髭を描き上げ「ヒトラーだ!」と一言。

そこから面白くなってスタッフといくつもの作品をつくっていったんだそうです。

中でもお気に入りが≪ルーズヴェルト≫。知り合いの歯医者に入れ歯を借りてまでつくったこの写真、

なんとルーズヴェルト大統領本人に贈ったんだとか。

まさに怖いもの知らずですね。後日、大統領の私設秘書官から届いた手紙には、

「似顔絵をつくってくれて、大統領はとても感謝しています。」との返事が。

皮肉たっぷりに感じるのは気のせいでしょうか。

この一連の作品についてシゲタは、「あの頃、みんなの神経が非常にとがっていて、だれもかれもが、あまりにも真剣で、困惑に満ちた顔をしていた。

そこで私は、一つ人々をくすぐり笑わせてやろうと思いついて、これらの作品をつくったのである。」と語っています。

陰鬱とした空気を紛らわし、人々を少しでも笑わせて心を和らげようとしたシゲタ。

しかし、この後に起こる日米開戦によって彼の人生は一変してしまうのです。そのお話は、次回のコラムでご紹介しましょう。

あ、そうそう、5月12日(日)と25日(土)には、ギャラリートークがあります。

作品を前に、制作秘話などもご紹介しますので、こちらもぜひお越しください。

第4回 シゲタと日米開戦

異例の10連休となったゴールデンウィークもあっという間に明けてしまいましたね。

久しぶりのお仕事だった方、振替のお休みを取られた方、はたまたずっと働き詰めの方など、

今週はどのような1週間だったでしょうか。

巷では5月病に注意、などと言われていますが、オンとオフをしっかりと切り分けていきたいですね。

さて、今回は作品ではなく、彼の言葉をご紹介しましょう。

“I think it has been given to me to serve through my camera.”

(私の使命はカメラによって貢献すること)

1950年、地方紙のインタビューで、アメリカで急速にカメラが普及していることを受けて彼が言った一言です。

後継者の育成に尽力したシゲタらしい言葉ですが、

この言葉の背景には、彼の人生を左右する大きな出来事が秘められています。それは日米の開戦。

1930年にシゲタライトスタジオを設立して以降、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長を遂げ、順風満帆な日々を送っていたシゲタ。

しかし、その日々は突如として一変します。

1941年、太平洋戦争の勃発。

真珠湾攻撃の報道を聞いて、シゲタは「日本はなんて馬鹿なことをしたんだ!」と机をたたいて叫んだそうです。

日本人は敵国人となり、シゲタが経営するスタジオは米国政府によって口座を凍結され事実上の業務停止状態に。

やむを得ず、シゲタはスタジオの所有権をスタッフに譲り渡し写真業務から離れるという苦渋の決断をします。

これによりスタジオは経営再開にこぎつけひと安心かと思いきや、今度は日本人や日系人に対して強制収容を開始。

収容所送りこそ免れたものの、シゲタは自宅に軟禁状態となってしまいます。

なんと、カメラに触ることさえも許させなかったそうです。

そんなシゲタに対して、各地の取引先企業は相次いで励ましの手紙を送ります。

また、スタジオのスタッフをはじめとする多くのカメラ仲間たちはシゲタの拘束を解くよう嘆願活動を展開しました。

シゲタは敵となる人間ではない、彼がいなければ商業写真事業は成り立たない―。

そんな訴えはついに司法を動かし、戦時中にもかかわらずシゲタは制限付きながら再び広告写真の仕事に就くことが許されたのです。

シゲタを助けようと、ここまで多くの人々が動いた理由。

それは、彼の技術力もさることながら、それ以上にシゲタの人柄が強く影響したといわれています。

アメリカで生きる日本人として逆境のほうが多かったであろうシゲタ。

しかし、誰に対しても紳士的にふるまい、奢ることも腹を立てることも悪口を言うことも一切なく、

分け隔てなく接するその姿を見てきた仲間たちやビジネスパートナーにとって、

戦争という理不尽な出来事によって翻弄される彼の姿を黙ってみていることはできなかったのでしょう。

多くの人々の願いによってふたたび活躍の場を得たシゲタ。

自分を受け入れてくれたアメリカ社会に対して何かできることはないのか。

シゲタの出した答えこそが、冒頭の言葉なのです。

この言葉、実は展示室の最後にあります。

作品で彼の人生をたどりつつ、最後にその余韻にも浸っていただければ幸いです。

第5回 BLUE ROSE

このコラムもついに5回目。折り返しになりました。

さて、本題に入る前に、展覧会を鑑賞された方から特に多く寄せられたご質問にお答えしたいと思います。

「“ゼラチンシルバープリント”って何ですか?」

目録やキャプションに書かれている聞きなれないこの言葉。

簡単に言うと白黒写真のことを指します。

少し前まで、写真といえば暗室の中でネガフィルムを光に反応する感光紙(印画紙)に焼き付けるという技法が一般的だったのですが、この“光に反応する”という仕組みに、実は臭化銀が使われているのです。

臭化銀は光に当たると黒く反応するという性質を持っており、

これをゼラチンに混ぜ込んで感光液をつくります。

この感光液を紙に塗ることで、光に反応して白黒写真ができる印画紙になるという仕組みです。

ゼラチンと銀を使って出来上がるからゼラチンシルバープリント、というわけですね。

(本当は、このほかにヨウ化銀などの化合物を混ぜたり様々な工程がありますが、ここでは割愛します。気になる方は、ぜひ調べてみてくださいね。)

それでは、コラムに移りましょう。

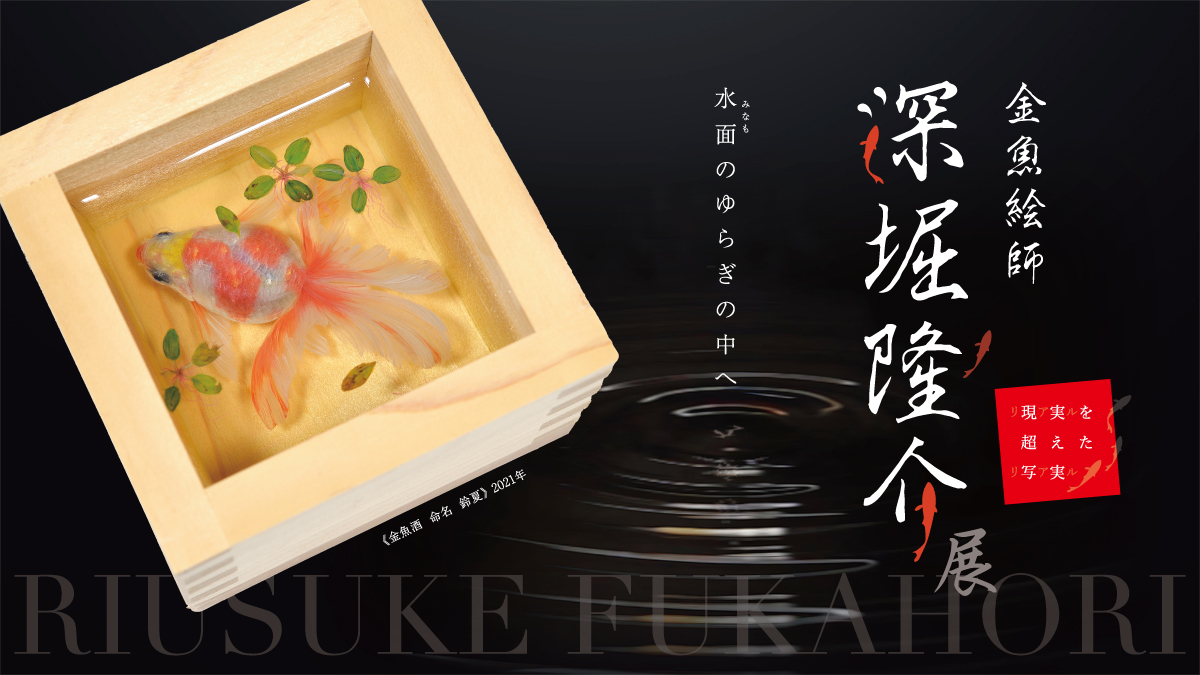

今回は広告写真をひとつご紹介します。

本作は、シゲタが初めて手掛けた広告用のコラージュ写真といわれています。

大小さまざまなシャボン玉の背景、空を飛ぶ大きな石鹸の上に妖精のような裸婦が乗っている、

というとてもファンタジー色の強い作品です。

「ブルーローズ」という石鹸の広告写真で、とある広告代理店から制作の依頼を受けたものなのですが、こんなエピソードが残っています。

ブルーローズ石鹸を売り出す広告制作していたこの代理店。

しかし、ある懸案事項がありました。それは価格。この石鹸、実は1個1ドルもしたのです。

この作品がつくられたのは1920年代。当時は現代の10~15倍くらいの貨幣価値があったそうですから、

少なく見積もっても1,000円以上。なかなかの高級石鹸だったのです。

これを売るには相当インパクトのある広告にしないと……。

コピーライターたちが頭を悩ませている中、彼らの目に留まったのが、なんとシゲタの写真でした。

それは、別の依頼主から注文を受けてシゲタが撮影したビルの写真で、

レンズと光の屈折を利用して半円を描くようにビル群を収めたものだったといわれています。

そして、偶然にもそのビルの中にこの代理店が入っていたそうで、

強くひきつけられた彼らは「シゲタに依頼しよう!」となったのだそうです。

ちょっと出来すぎな気もしますが、このころのシゲタはシカゴ大手の写真スタジオ「モフェット」で

商業写真部門を任されるまでに出世しており、乗りに乗っている時期。

そういった幸運もあったのかもしれません。

本作において、シゲタは石鹸の写真を撮るのではなく、

石鹸からイメージを膨らませて物語性を持たせるというデザインを施した写真をつくっています。

この発想に、当時のアメリカの広告写真業界は驚愕したという記録が残されています。

写真画像を自由自在に操り、芸術写真と商業写真を融合させ独自の世界観でその名をとどろかせたシゲタ。

本作は、その片鱗が見える作品といえるのではないでしょうか。

では、今回はこの辺で。第6回もお楽しみに!

第6回 ノブ夫人

4月20日(土)から始まった「ハリー・K・シゲタ Photography-光で描く世界-」展。

会期も残りわずかとなってきましたが、皆さまご来館いただけましたでしょうか。

まだという方、6月2日(日)までですので、ぜひお見逃しなく!ご来館、お待ちしております。

突然ですが、皆さんは大切な人を本当に大切にしていますか?

例えば夫婦。何かと忙しい現代社会ですが、すれ違いになってはいないでしょうか。

と、自分で書いていて身につまされる思いになってしまいました。

個人的には「妻の言うに向こう山も動く」これは真理ではないかと思います……。

さて、今回はそんな夫婦の話。

これまでご紹介してきたとおり、多忙な業務をこなし、華々しい活躍を見せてきたシゲタ。

そんな彼を生涯にわたって支えたのが妻のノブでした。今回は、彼女に焦点を当ててみましょう。

1887年、内藤家の長女として静岡県掛川に生まれた内藤信。

看護学校生としてアメリカへと渡ったそうですが、のちに写真の修整家に転身。

ロサンゼルスの写真スタジオで修整写真の仕事を請け負っていたシゲタと知り合い、1916年に結婚しました。

職人気質で天才肌のシゲタとそれを受け止めるノブ夫人。

二人の生活には、様々なエピソードが残っています。

ある時、シゲタが仕事で何日もの間、撮影旅行に出ることになったそうなのですが、その同行者は女性のヌードモデルでした。

本展でも紹介していますが、シゲタはよく作品に女性のヌードをモチーフとして取り入れており、

彼特有の幻想的な世界観を演出するには欠かせないものです。

しかし、何日も夫がモデルと一緒に旅行するということで、

周囲の女友達は面白がって夫人をからかったとか。

するとノブ夫人、「仕事ですから」と一言。

全く意に介さなかったそうで、思わず友達も拍子抜けしてしまったそうです。

またこんなエピソードも。

夫人がシゲタのためにスーツを買ってあげようと15ドルをシゲタに渡したのですが、

なぜかシゲタはそのお金で美術全集を一式買ってきます。

その理由をシゲタは明らかにしていませんが、さすがに“怒られる”とは思ったそうです。

しかし、夫人は怒るどころか興味を持ち、一冊を読んでシゲタに新しい写真のアイデアまで提案したとか。

結局、二人で一緒に全集を読み明かしたそうです。

懐が深く、品が良く、いつも笑顔を忘れない人だったといわれるノブ夫人。

そんな夫人をシゲタは一番に気にかけており、最晩年の病床に伏していた時でさえ、

夫人が新しい服を見せると、「そのカラーコンポジションはバランスがいいね」と優しく微笑んでいたそうです。

二人の信頼関係の深さが見て取れますね。

(ただ、もう少しシゲタは考えて行動したほうがよかったのでは、と思うのは私だけでしょうか…。)

1963年シゲタは75歳で亡くなりますが、翌1964年には日本で遺作展が開催されます。

東京、大阪、そして上田など各会場で大勢の人が展覧会に訪れ、その様子を夫人はうれしそうに眺めていたそうです。

展覧会が終了すると、作品が散逸しては惜しいという声があがり、夫人はシゲタの作品の寄贈を決めます。

作品は、東京国立近代美術館、信濃美術館、そして故郷の上田にそれぞれ収蔵されることとなり、

上田に納められたものは、現在、当館にて保管、展示しています。

シゲタの良き理解者として彼を支え続けたノブ夫人。

彼女なくして、シゲタの功績はなかったかもしれません。

1982年、ロサンゼルスの自宅で夫人は95年の生涯を閉じました。