第二部

マルチメディアクリエイター(!?)、シゲタ

美術館探訪第2部へようこそ。

第1部ではシゲタがなぜカメラの道を歩んだか、そしてアメリカ社会で認められた修整技術についてご紹介しました。ここからはちょっと深いお話に入っていきましょう。シゲタが残したネガや写真をご案内しながら、彼の人柄を紐解いていきます。

第1部はサントミューゼの機関誌『SANPOMYUZE vol.2』にて掲載しています。

ネガを重ねて焼き付ける。シゲタの時代の合成技術—

まずは、こちらの作品から見ていきましょう。

場所は海の奥底でしょうか。魚たちに囲まれながら手に取った真珠のネックレスを見つめる美しい人魚、手前には貝からこぼれおちる数多の真珠がライトアップされて写し出されています。

なんとも幻想的な写真ですね。

《真珠と人魚》と題されたこの作品、世界的なパールブランドとして知られる宝飾店ミキモト(当時 御木本真珠店)から依頼を受け制作された広告写真です。

ほとんどの方は、この写真を見たらすぐ「合成写真かな」と気付くかもしれません。

下半身が魚、なんて人はいませんものね。

でも、どうやってつくられているのでしょう。

現代だったら写真補正専用ソフトのレイヤー機能を使えばできてしまいますよね。

もしかしたら、スマートフォンのアプリでもつくれるかもしれません。

いずれにしても、デジタル機器が発達した今の時代なら、なんとなくつくり方の想像はできるのではないでしょうか。

しかし、この作品が制作されたのは1934年頃、なんと今からおよそ80年も前。

使われていたカメラはフィルムの時代です。さて、いったいどうやってつくったのか、想像できますか。

実はこの写真、レイヤー機能と同じようにネガフィルムを重ねてつくっています。

もちろんパソコンなんてありませんから、すべて手作業です。

使われているネガフィルムは3枚。

1枚目は、水族館で撮影した魚が泳いでいるネガ、2枚目は裸の女性が真珠を眺めながら横たわっているネガ、そして3枚目は、貝からこぼれおちる真珠のネガです。

これら3枚のネガを、なんと重ね合わせて1枚の印画紙に焼きつけているのです。

こうして、この《真珠と人魚》はでき上がっています。

この技法は「フォトモンタージュ」と呼ばれ、1920~30年代によく用いられた合成写真の一種です。

絵画におけるコラージュから派生したことから「フォトコラージュ」ともいわれます。

複数の写真を重ね合わせたり、二重露光を使ったりして、一枚の写真を作り上げるのですが、シゲタは前者の「重ね焼き(多重焼付)」の技法を得意としました。

「フォトモンタージュ」は、幻想的な風景やインパクトの強い作品ができることから広告写真にも使われることが多かったといいます。

もうひとつ写真をご紹介しましょう。

こちらは広告写真ではありませんが、シゲタの名を世界的に広めた作品です。

1948年にイギリスで行われた国際写真コンペティションの芸術写真部門で、応募総数4800点の中から審査員の満場一致で第1位に輝いています。

手前には梯子、その奥には裸の女性が横たわって天井を見上げています。その天井にはなにやら不思議な物体があり、それを中心に光の渦がぐるぐると降り注いでいます。

題名は《渦巻》。

シゲタは、自分が手術を受けた際に、麻酔の効き始めに頭がぐるぐると廻るような感覚を覚えたことをヒントに制作したと語っています。なんとも不思議な写真ですね。

こちらの写真は、2枚のネガが組み合わされています。

梯子と女性のネガが1枚目、光の渦のネガが2枚目です。

ちなみに、この光の渦と謎の物体、気になりませんか。

シゲタが言うには、曲げたクロムメッキのフェロタイプ板にスポットライトの光をあててできた複雑な光の反射を、さらにボール紙にあてて撮影したとのこと。

また、謎の物体は、スポットライトのコンデンサ(レンズと発言している時もあり)なのだそうです。

こんな風に、シゲタは自分の感じたことや体験を写真で表現するにはどんな方法があるか、ということも日夜研究していたといいます。

ところで、先ほどから“組み合わせる”とか“重ね焼き“なんて話していますが、ちょっとわかりにくいですよね。

当時、シゲタがどうやってこのような作品を手掛けていたのか。彼の写真制作の裏側を覗くと、そこには途方もない時間と労力がかけられていることがわかります。先ほどの《真珠と人魚》を見ながら少し読み解いてみましょう。

ここからは、カメラマンやデザイナーの方にもご意見を伺ってみます。

まずは全体の構図から。

どんな作品を創るか、商品の特徴や役割を考え、広告のイメージを固めます。

今回ならば、“真珠とネックレスの美しさを際立たせる”といったところでしょうか。そのための場面や登場人物、配置などを設定します。

構図がまとまったところでパーツとなる個別の写真を撮っていきます。水族館の写真や裸婦、真珠のカットですね。この時、仕上がりをイメージしてライティングやピントを合わせなければなりません。

たとえば、手前の真珠は明るく、奥の2枚は暗めに、などですね。

そして、最後にそれぞれのネガの不要な部分に修整を加え、組み合わせて1枚の印画紙に焼き付ければ完成となります。

ちなみに、フィルムを扱っていますので写真の仕上がりを確認するには暗室での現像が必要になります。これらの作業の大変さを、現役のカメラマンの方はこう話してくれました。

「真っ暗な暗室でわずかに手元が見えるくらいの薄暗い所でその作業を全部やらなければいけないんです。例えば2枚のフィルムを重ねてつくる時に1枚で焼き付けたフィルムの絵がどこにどういう状態になっているかがわからない。その暗闇の中で、2枚目のフィルムを重ねてプリントするっていうのは、相当難しかったのだと思いますね。だから何度も何度も、きっといろんなパターンをつくってやったのではないかと想像しますね。」

実際、この作品に限らず、残されているネガには似た構図を収めたものが何枚もあります。おそらく、納得のいく素材写真が撮れるまでシゲタはカメラを構え続けたのでしょう。

そして、彼は何度も何度も組み合わせや露光作業に調整を加えながら、想い描く完成図に作品を近づけていきます。この作業量にはデザイナーの方も舌を巻きます。

「(専用ソフトにある)レイヤー機能がネガを重ねる作業にあたります。重ねた位置をどう処理するかは自動的にできる、とまではいいませんが手作業ではありません。暗くするのか明るくするのか反転させるのかみたいなことが、パソコン上で、ボタン1個でできる時代なので、この作業量が一体どのくらいの時間かかったのか想像できません。」

丁寧にじっくりと制作に取り組み、完成度の高い写真を手掛けるシゲタ。その労力たるや、計り知れないものがあります。

ところで、この《真珠と人魚》、カメラマンの方がいうには「カメラマンの感覚の構図ではなくて、完全にデッサンや絵画の世界」なんだとか。

お話ししたとおり、シゲタは写真を撮る前に、どういう構図にするか、配置をどうするかを考えていますね。デザイナーの方も

「カメラマンさんに、ここにキャッチコピーを入れたいから空けてくださいとか、ちょっと引きで撮っておいてくださいとか、やっぱり何か最終的にどうデザインされるかを想像してお願いすることが多いので、まさにデザイナーの感覚。」

と話します。

つまり、いうなればシゲタは、グラフィックデザイナーとカメラマンの両方を一人でこなしていた、という感じでしょうか。

そういえば、美術館でシゲタの作品を鑑賞されている方から「これって絵画ですか?」と聞かれることがあります。

写真ですとお答えすると驚かれる方も多いのですが、シゲタが長く研究や研鑽を積んだ写真技術の根底に、デッサンをはじめとする美術の知識をしっかりと学んだ基礎があったからこそ、ほかのカメラマンではできないような絵画的で幻想的な写真を創ることができたのでしょうね。

カラー写真技術と食品写真の難しさ—

さて、ここでまた違う写真をご紹介しましょう。

これまで見てきた作品は、いわゆるモノクロ写真でしたが、今度はカラー写真です。

《ストロベリー・パイ》と題されたこの作品、中央にあるイチゴの赤色や奥に並べられた銀のポットなど、非常に鮮やかな色彩を放っています。

撮影されたのは今から約70年前、1950年頃といわれていますが、それにしてはかなり発色が良いと思いませんか。

実はこの写真、通常のカラー写真とは少し違った技法で制作されています。これは“ダイ・トランスファー・プリント”と呼ばれ三色分解と染色・転染を用いて制作される技法で、元の写真(ネガ)を赤色、青色、黄色の三色に分解し、専用紙に一色一色刷り重ねていくという、まるで版画のような仕組みです。

工程が複雑で、高度な技術が要求されますが、非常にクリアで鮮やかな発色があり、耐久性や保存性も高いという特徴があります。

半世紀を超えて、今なお鮮やかに残っているのもうなずけますね。

シゲタのスタジオではこの技法を用いたカラー写真が多く制作されていました。1940年代の後半、シゲタ・ライトスタジオでは、実に受注の4分の1がカラー写真であったといわれます。

では、どんな注文が多かったのでしょう。

これは食品広告だったといわれています。

モノクロ写真の明暗や濃淡で表現される世界も奥深いものがありますが、食欲をかきたてるような食品の写真となると、カラー写真の方が重宝されたようです。

しかし、この食品写真については、さすがのシゲタも悪戦苦闘していたとか。

というのも、この“食欲をかきたてる”という部分がなかなかの曲者のようです。

たとえばハム。

つぶれていたり、脂身がないものだったら誰も食べたいと思いませんよね。

「肉厚で切り口に程よく脂がのっているものがいい。」

シゲタはそんな写真を撮るために大きなハムを5~6個買ってきて、カットしては切り口を撮り、またカットしては撮りと、ひたすら美味しそうな写真が撮れるまで撮影を続けたといいます。

また、パンの撮影をした時も半日がかりだったとか。

そのうえ、撮影した後には、先ほどのカラー技法を用いながら現像しプリントして、さらに色を確かめてと、こちらも完成するまでには相当な時間がかかりそうです。

さて、技術が進化した現代、食品写真の撮影はどうなっているのでしょう。

ここも、カメラマンやデザイナーの方にお聞きしてみました。

たとえば、シゲタの《コマーシャル写真(料理)》を撮影する場合、どうなるのでしょうか。

「まずデザイナーから構図が上がってきます。たとえば、料理があって、間からパンを覗かせて、受け皿がある。これを確認したら、今度は、どんな器を用意するか、色合いをどうするかなど、スタイリストと呼ばれる人が全体の質感を決めます。さらに、写真映えするように実際に調理をしてくれるフードコーディネーターがいて、最後に写真を撮るカメラマンがいます。」

つまり、それぞれが担当する業務を行う分業制で行っているのだそうです。

シゲタがこれらをほぼ一人でこなしていたことに、カメラマン、デザイナーとも驚かれていました。

また、料理を美味しく撮るというのも難しいのだとか。

料理人は一番美味しいタイミングで我々に料理を提供します。ですが、一番美味しそうに見えるタイミングはまた違うそうです。写真ですから、ほとんど視覚だけでものを判断します。

目の前にあれば“美味しそう”と思える料理でも、実際に光をあてて撮影すると、

実はそのベストな瞬間は違うとのこと。

撮影した写真にパソコン上で編集を加えることもできますが、

たとえば焦げ目をつけるにしても不自然になってはいけません。

現代の技術をもってしても“美味しそうに見せる写真”には、カメラマンもデザイナーも頭を悩ませるようですね。

当時、手間のかかる技術の中で、シゲタが食欲をそそる広告写真を撮るためにどれだけ頭を悩ませたか。想像するだけでもその苦労が伝わってきます。

「私の使命はカメラによって貢献すること」。

シゲタが伝えようとした想い—

ここまで、いくつかシゲタの作品を見てきましたが、本当にいろいろな写真が残されています。

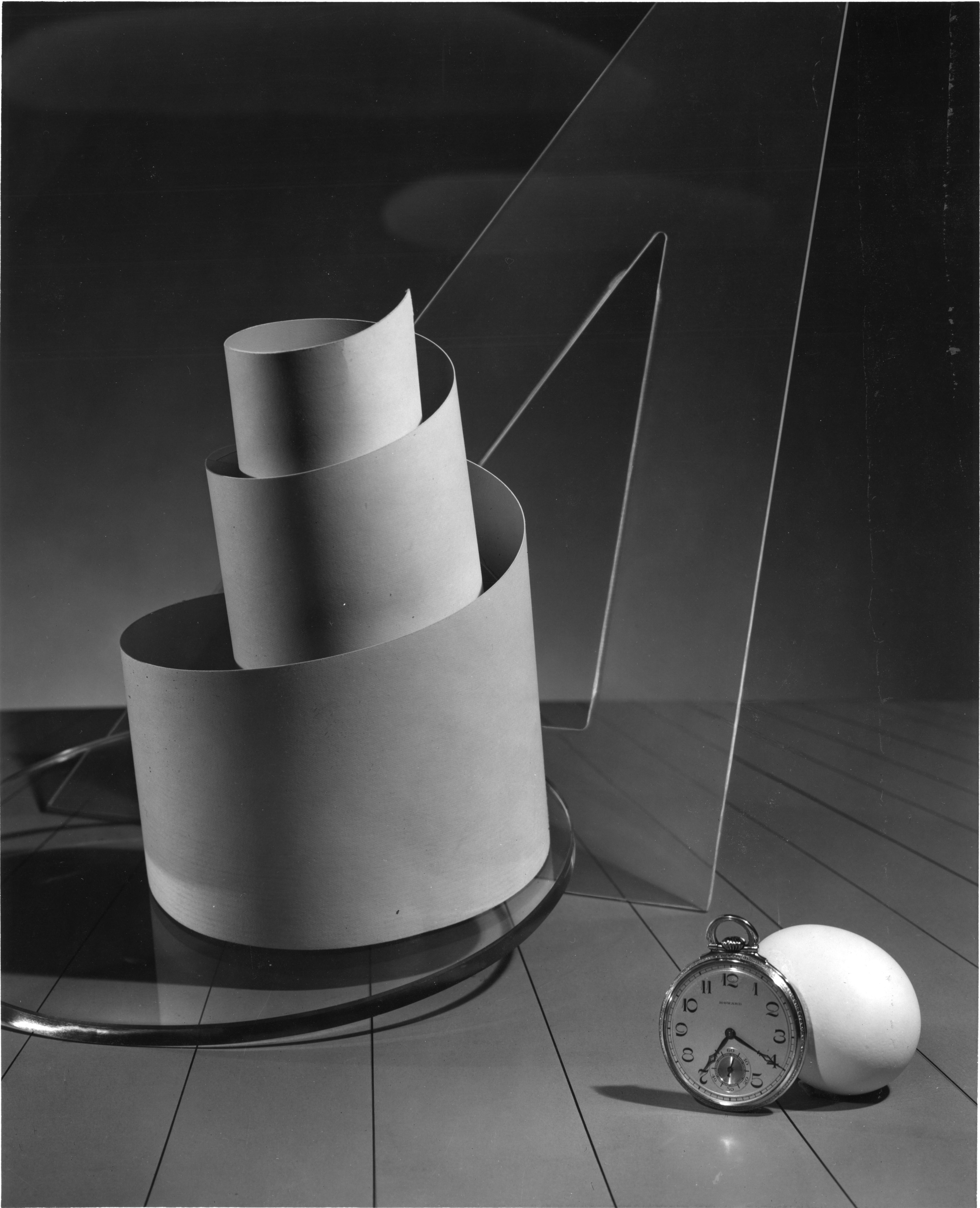

このほかにも、世相を批判したような風刺写真(フォト・カリカチュア)やキリスト受難劇の舞台を撮影した《受難》をはじめとする作品群、定規やガラスを並べた抽象的な写真など、そのジャンルは多岐にわたります。

「写真家は、それぞれ得意とする分野やスタイルがあり、それを変えることはあまりありませんが、シゲタは、挑戦なのか様々なことに興味を持っていたのか、写真によって全く違うスタイルの写真を撮影します。現代でいうならばマルチメディアクリエイター」

と、カメラマンの方は話します。

シゲタは、常にカメラについて研究し、新しい技法を試し、自分のものにして取り入れていたといいます。

それは、もちろんクライアントの要求を満たし期待に応えるためでもあるのでしょう。

キリスト受難劇の舞台写真では、様々な仕事を同時に抱え多忙を極めており、すべてを終えるまでになんと3年もの月日をかけたといいます。

スピードを求められる現代、「納品まで3年かかります」なんて言われたらどうでしょう。カメラマンやデザイナーの方からも「ありえない!」なんて声が聞こえてきます。

もちろん、すべての写真制作がここまでかかったわけではありませんが、どれだけ時間がかかったとしてもシゲタに撮影を依頼したい、という顧客がいたことも事実のようです。

シゲタの商業写真家としての技術力と信頼度の高さが見て取れます。

そして、シゲタが写真研究に熱意を込めたもうひとつの理由、それは後進やアマチュアカメラマンの育成でした。

シゲタが活躍した時代、アメリカではカメラ人口が急速に増えていました。

そこでシゲタは、カメラの芸術性が向上すれば市民全体の文化も向上するのではないか、と考えます。積極的に講演会などを開催して自分で研究し発見したことを多くの写真家に伝えようとしました。

時には、自らのスタジオを研究の場として開放することさえあったそうです。

ある新聞の取材で彼はこう答えています。

「私がすでに見つけたことを改めて発見しようと余計な時間を割くことはない。私が研究に費やした時間は、次の研究者のための時間の節約になる。」

ですが、商業写真家である彼にとって、撮影技術やその技法を公開することは、自分の手の内を明かしてしまうことになります。なぜ、そんなことまでしたのでしょうか。

「写真をうまくとるということは6か月もしたら誰でもできる。」そして、「ただ人のつくったものを見てマネするのでなく、自分のものからオリジナルなものを考える」ことこそが大切だと、シゲタは語っています。

シゲタ自身、商品を撮影するときには、必ず、その使用法や役割を理解し、どうデザインすればよい表現につながるか考えています。

自分が理解できていないものを、どうして人に伝えることができるのか。自分が感じた印象を自分の表現で伝えなければ意味がない、おそらく、これを伝えたかったのでしょう。

自らが研究し発見した技術を用いてその表現の幅を広げることで、カメラの可能性をより豊かにした写真家ハリー・K・シゲタ。

大切なのは、自分が感じたことをいかに表現し相手にどう伝えるか、カメラにはその力がある。このことがわかる写真家を育て社会の文化や芸術性を高めることこそ、彼が使命とした「カメラによって貢献すること」だったのかもしれません。

上田市立美術館には、ご紹介した作品以外にも彼が残した数多くの作品があります。

今回ご協力いただいたカメラマンやデザイナーの方も、彼の作品について、この写真はどうやってつくられているのか、ネガフィルムは一体どうなっているのかなど、非常に興味を持って眺めていました。

現代では、ほとんど当たり前にできてしまうシゲタの技術ですが、

当時、彼は様々な制約の中で不思議で幻想的な写真を制作しています。作品の裏側にはどんな技術が隠されているのか、そして写真から何を表現したかったのか、そんな彼の想いを感じながら、シゲタが残した作品を鑑賞してみてはいかがでしょうか。

Text = 松井宏典・佐藤博樹