吉田博にまつわる作品や話題を、上田市立美術館学芸員がお伝えする全8回のコラムです。

展覧会だけでは知ることができないエピソードをお伝えします。

第1話 ダイアナ妃が愛したゆかりの作品

陽光に輝く波静かな水面と、その海原を進む二艘の帆船の姿。遠景の日の光の反射と手前の濃紺色の水面とのコントラストが、画面に奥行を感じさせます。本作は吉田博の木版画《光る海》という作品です。駒透(こますき)と呼ばれる丸ノミを使った、彫りの跡をそのまま水面上の光の反射に見立てる表現などは、彼が版による表現効果を十分に理解していたことを示すものです。

この作品が一躍注目されるようになったのには理由があります。1987年5月に発行されたイギリス王室専門誌Majestyに、ロンドン市内にあるケンジントン宮殿の執務室に座るダイアナ元英国皇太子妃とともに、後ろの壁にこの作品が写りこんでいたからです。彼女は前年に国賓として初めて日本を訪れています。その際、購入したのが吉田博の版画だったのです。次の年の雑誌に掲載されているところを見ると、帰国後早速、自分の執務室にしつらえたものと思われます。ダイアナ妃が愛した日本の画家―それが吉田博だったのです。

ちなみに、来日の際に買い求めたのは、興福寺の五重塔をバックに据えた吉田博の作品《猿沢池》と、竹林をクローズアップした彼の長男・遠志の作品《箱根神仙郷 竹のお庭》。いずれも日本情緒を濃密に感じさせる名作です。《光る海》は帰国後に購入したと言われているもので、よほど博の作品が気に入ったと見えます。

第2話 「イケるんじゃない?」

17歳から東京の不同舎という画塾で絵の勉強に励んでいた博。その東京には先に勉強を始めていた多くの先輩たちや、海外留学から帰ってきた画家たちがいました。美術界の最新情報が手に入るのも東京でした。そんな博の前にフランス帰りの黒田清輝があらわれ、日本の画壇を席巻しはじめます。博は、政府の支援で留学する黒田の仲間たちがうらやましく、自分も海外に出たいという思いが日ましに強くなっていきました。20歳過ぎの青年であった博は「皿洗いでも何でもして」「石にかじりついてでも、ガラス拭きをしてでも」とにかく海外に出てみたいと、片道分の旅費と描きためた持って行けるだけの絵を抱えて友人の中川八郎とアメリカを目指したのです。

彼が語った言葉だけを見ると、イチかバチかの勢いでアメリカ渡航を決断したように見えますが、実際は最初からある程度の勝算もあったらしいことが分かっています。なぜなら、横浜の居留地に住む外国人向けに彼の水彩画はよく売れていたからです。特にアメリカ人には受けが良かったとのことで、「これはもしかしたら・・・」と思ったとしても無理はありません。もちろん、博に上京を促した三宅克己が既にアメリカ渡航で同じように成功していたことや、横浜で知り合ったデトロイト出身の東洋美術収集家・フーリア氏に勧められたことなど、要因はいくつも重なっています。勝ち目がありそうな賭けに出たというのが本当のところではないでしょうか。海外でも通じる技量が自分にはある、という自信と自覚があったと見てよさそうです。

博のお孫さんで、アメリカをはじめ国際的に幅広く活躍しているアーティスト・吉田亜世美さんは「祖父は最初から成功するという確信を持ってアメリカに渡ったと思いますよ」と話しています。今風に言えば「イケるんじゃない?」と、博は心のどこかで思っていたに違いありません。

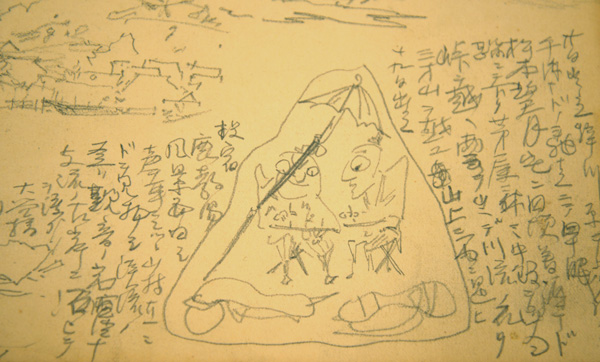

第3話 「仙人」の神頼み

東京の画塾・不同舎で勉強に励むかたわら、写生旅行に出かけることしきりだった博。明治28年のとある日、19歳の博は群馬県沼田付近で写生中、9歳年上の丸山晩霞に偶然出くわします。丸山晩霞は長野県東御市の生まれで、このころ、家庭の事情により東京の画塾での勉強をあきらめ、家業の手伝いをしていました。その使いで沼田付近を歩いていたところ二人は出会ったのです。博のスケッチする姿を発見するや、「同じ業界人のにおい」がしたのでしょう、意気投合し明け方まで絵の話で盛り上がったといいます。一夜にしてすっかり親友となった博と晩霞は3年後の明治31年、北アルプスの山々に二人で分け入ってみようと思いつくのです。当時の博のスケッチ帳に書かれたメモには次のように記されています。「6月14日、丸山君に会い、山の上の彼の家に行った。(中略)6月17日、飛騨に行こうと思って小雨をおして出かけたが、盆をひっくり返したような大雨になった。」 それにもめげず、二人は上田から峠を越えて松本を過ぎ、梓川をさかのぼって北アルプスの山間部へ入り込みます。V字の深い谷と覆いかぶさるような高い山々の中で、「いつのまにか二人は人間を脱して仙骨(=仙人)の境地になった」と晩霞は述べています。博も後々までこの時の思い出を語ったといいますから、よほど印象が強かったのでしょう。しかし、この旅、一筋縄ではいきませんでした。信州と飛騨の国境の峠に着いた二人に危機が訪れます。「今登ってきた森の方からガサガサと音を立ててこっちに進んでくるものがある。我々は黙って逃げる用意をした。なんという不運であろう!行く手は積雪の厚い命がけの難路。慌てて足を滑らせたら谷底へまっさかさまだ。踏みとどまって猛獣の餌食になるか!?逃げて谷底へ落ちるか!?どっちにしてももう命はない・・・」 いよいよ進退窮まり、もはやこれまでかと思われたその時、息をのむ二人の前に姿を現したのは14、5歳の使いの子どもだったというのです。自然と同化し「神だ」「仙骨(=仙人)だ」と自称した二人が絶体絶命の中で口にしたのは、何と「ありとあらゆる神様の名を唱えて助けを乞う」ことだったのです。「仙骨」になりきったかに見えた吉田博と丸山晩霞、やはり「人の子」なのでした。

そんなエピソードも生まれた二人の日本アルプス写生旅行。この旅での体験が、後の二人の生き方に大きな影響を与えました。博は山への強い関心と自然への畏敬の念を持つようになります。丸山晩霞は、以後、水彩画家として活躍してゆくのです。若い時期の体験は何ものにも代えがたいですね。

第4話 穂高連峰にまつわるエトセトラ

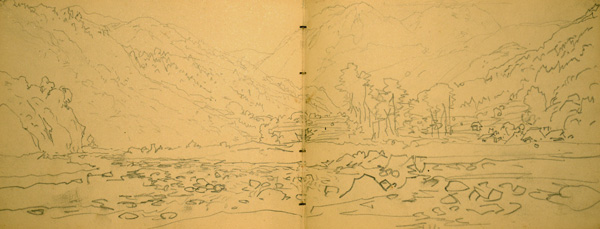

北アルプス山中で丸山晩霞と「仙人」の気分を味わい、そして、アメリカへ勝負しに出かけた20代前半の若き吉田博。23歳から31歳までのうち実に6年間を海外で過ごしています。この二つの経験は博のその後の人生の大きな指針となるものでした。31歳から応募を始めた文展(文部省美術展覧会のこと)では毎年入賞し、第4回目にはついに34歳の若さで審査員に就任しています。このころから博の信州の山々への情熱は高まってゆくのです。後に「アルプスはすべて登った」と豪語したと言われる彼の山岳画家としての魅力が花開く時が来たのでした。彼は夏になると1~3か月以上の長期にわたって山に寝泊まりし、来る日も来る日もスケッチや油絵の制作に励んでいます。25号くらいまでの油絵であれば現地で仕上げていました。朝や夕暮れ時、午前・午後など、1日でそれぞれの絵を仕上げることもあったそうです。そこで必要になったのは早く作品を仕上げること。博は「早描きの達人」でもありました。それは目の前の刻々と移り変わる自然の美しい光景を逃すまいとする情熱=執念がなせるワザとでもいえるかもしれません。

そんな「山大好き人間」の博が最もお気に入りだったのは北アルプスの穂高連峰でした。油彩《穂高山》はその中でも特に優れた作品です。画面中央のU字型の谷は涸沢(からさわ)、正面の白い崖は「屏風岩」です。そしてその後ろに穂高連峰の峰々の一部が見えます。それだけ山が好きなのですから、自分の子どもたちに大好きな山の名前をつけようと思いつくのも自然の流れ。長男・遠志には「白山」、次男の穂高には「烏帽子岳」と名付けようとして、妻のふじを夫人からたしなめられたといいます。何ごとにも生真面目で厳しかった博ですが、さすがのふじを夫人もこれにはひとこと「それはあんまりだ」と意見を言わざるを得なかったのでしょう。今で言うキラキラネームの一歩寸前だったのでした。

現在、展示中の作品に《こども》という版画がありますが、これは次男・穂高の幼少期を描いたものです。大好きな自分の子どもに大好きな山の名前を付ける――これも画家として生きる博の無上の幸せの形なのでしょう。そして、次男の穂高自身もこの名前を大いに気に入っていたといいます。

第5話 山男たちへのまなざし

博が毎年のように通い詰めてスケッチや制作に励んだ北アルプス。その期間は1か月から3か月にわたり、そのための準備もテントや食料から野営の場所まで綿密に計画を練り、実に用意周到であったと言われています。そんな博の傍らにはいつも良き相談役として屈強の山男たちが控えていました。博は登山そのものを目的としていたのではなく、山々が垣間見せる美しい姿を写生するために登山をするのでした。そのため、登山に当たっては同行する山男たちの経験を尊重し、その指示に従い、決して無理な行程を踏むことはありませんでした。

そんな山男たちへの特別なまなざしは作品にも表れています。大正9年から制作に関わり、大正14年以降本格化した博の木版画は、その大半が風景作品ですが、時折、人物を主題としたものが登場します。その中には博が尊敬してやまない山男たちの姿がありました。特に尊敬していたのが小林喜作です。小林喜作は北アルプスのふもと安曇野に生まれ、猟師をなりわいとしていました。一時期、博は北アルプスに登る時には決まって喜作に同行を依頼していました。《猟師の話》は、この小林喜作をモデルにしたとされる作品です。小林喜作は大正12年に雪崩に巻き込まれ命を落としたため、その後は同じ山男の大井庄吉を雇っています。彼を描いたとみられる油彩《庄吉》と《猟師の話》は構図や表情もよく似ていますが、博は家族にこの版画作品について「これは喜作をモデルにしたものだ」と繰り返し話していたといいます。全幅の信頼を置いていた小林喜作が亡くなった後、その喜作への思いを作品に託していたのかもしれません。

博と喜作にはもう一つのエピソードがあります。「表銀座コース」と呼ばれる安曇野から槍ヶ岳に至る最短の登山道開削にまつわるものです。喜作は北アルプスの隅々まで道を熟知していました、その喜作が3年をかけて手作業で大天井(おてんしょう)岳から槍ヶ岳へと通じる尾根筋を切り開き、登山道を整備した時のことです。博はこう提案したと言います――「どうだね。ひとつそれを喜作新道と呼ぶことにしてみては。」 以来、この道は喜作新道の名で呼ばれ、現在に至ります。それまで4~5日かかっていた槍ケ岳への行程は、早ければ1日でたどり着けるようになったのです。この喜作新道の起点・大天井岳から広がる視界を版画とした博の作品《大天井岳より》は、喜作が育った安曇野を望む作品です。この作品が発表された頃には、尊敬する喜作は亡くなっています。喜作とともに幾度となく行き来した登山道に立ち、博はどんな思いでこの風景を眺めていたのでしょうか。

第6話 「版画の鬼」でもあった博

49歳になる大正14年から本格的に始まった博の木版画制作。その直前の2年間にわたる3度目のアメリカ・ヨーロッパ旅行で博が目にしたのは、日本の浮世絵版画の人気でした。明治に入ってからの粗雑で野暮な作品でさえも、欧米人が好んで購入し収集しているのです。そして、同時代の日本画家たちの木版画や、渡邉木版画店から発表した自分の作品がことのほか好評を得たのも、博の版画への関心を高めたのでした。

帰国後、博は驚くべき速さで作品を発表します。それも海外の風景を日本の伝統的な木版画で表現するという、実に清新なものでした。細部の微妙な陰影までも表現し、画面の中に空間の広がりを感じさせる博の木版画は、これまで蓄積してきた洋画の表現力が版画に遺憾なく発揮されています。その表現のために博は、彫りや摺りの技術を徹底して学び、自分のアトリエに雇った彫り師や摺り師に指導できるほどまで上達しています。その熱意たるや、「絵の鬼」と呼ばれた気迫が健在であることを物語っています。

博の発表した版画をよく見ると気付くことがあります。それはマージンと呼ばれる余白部分に「自摺(=じずり)」という二文字が摺り込まれていることです。これは読んで字の如く「自分で摺った」という意味合いです。実際には彫り師や摺り師も雇っていた博は、どういう意味でこの二文字を入れたのか?その本当の意味合いがわかる博の言葉が残されています。

「バレンの使い方は非常に微妙で、かつそれだけ作品に影響するところは少なくないが、研究を積むとその摺っている音や、その摺り数や、力の入れ具合、力の抜け具合によって、紙をはぐらぬうちにすでに結果の予想がハッキリわかる。おそるおそるはいでみたり、はぐってから結果がまるで違ったりするようなことはない。」と、自信たっぷりです。そして、こう言うのです――「このバレンを使うのに力仕事がある。場合によって他人に命じて、つまり職人を使って摺らせてもよいと思うが、しかもその場合は、人を機械と思って使うのであるから、私が摺ることと結果において変わりはない。」 つまり博は自分が納得ゆくまで摺り師を監督し、自分がOKだと思う作品が仕上がったのだから、「それは職人を使っても自摺りである」と考えていたのです。

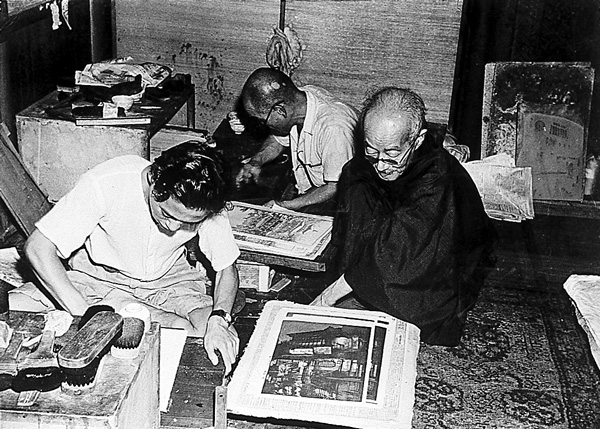

ここに1枚の写真があります。博が摺り師を監督して作品を摺っている場面です。「そこはこうしてくれ、ああしてくれ、もうちょっと影の部分を強調して・・・」そんな言葉が聞こえてきそうです。こうしてでき上がった作品には決まって「自摺」と入れられたのです。自分の手を使って摺ったかどうかよりも、自分が本当に納得する作品になったかどうか、それこそが博にとっては重要だったのです。

自画・自刻・自摺にこだわった創作版画家の山本鼎は、博のことを「吉田君が大胆に刀をとっていれば、もっと版画的効果のあるものになっていたに違いない」と言ったそうですが、博は「考え方の相違ですな」とバッサリ。こんなところにも彼の気骨が感じられます。

第7話 夫婦か?師弟か? 妻・ふじをから見た博

博には生涯の伴侶となった妻・ふじを(=藤遠)がいました。

二人の出会いは、博が福岡の旧制中学の図画教師・吉田嘉三郎の養子となって吉田姓を名乗る時までさかのぼります。

当時、博は15歳、ふじをはまだ4歳でした。その3年後、博は突然、幼いふじをに「これから東京に行くからついて来なさい」と告げます。博は東京の画塾・不同舎で絵を学ぶために上京したのですが、ふじをもこの不同舎で学ぶことになります。博は義妹の画才を早くから見抜き、一人前の画家にしようと考えていたらしいのです。彼女が不同舎で学んだ頃、女性はふじをただ一人でした。博が初めての渡米から戻った際には「お前もぜひアメリカへ行かなければならないから、一生懸命に絵を勉強しなさい」と言われ、再度の渡米でふじをは博に同行しています。この時、彼女は弱冠16歳。アメリカ各地で兄妹二人展を開催して話題となり、帰国後、二人の作品は夏目漱石の小説『三四郎』に取り上げられるほど注目されました。そして、博はふじをと結婚するのです。

記念公演の舞台背景を描く吉田博とふじを(明治37年)

結婚前後の博の様子について、ふじをは次のように語っています。「博は女性に頭を下げるのが嫌いな性格で、歩く時もさっさと先に行ってしまうのです。アメリカのそれも人さまの前では、立派にレディファーストを守って、外国でのエチケットは大変やかましく言っていたのですが、二人きりになると、もとへ戻って大威張りでした」 その一方で、「和服を着る時は無頓着な着付けをしていましたが、洋服を着るとなるととても口やかましくなり、ズボンにちゃんと折り目がついていないとか、靴が光っていないとか結構うるさいのです」と、博にはモダンな側面と、古風な面が同居していたといいます。

そんな博は、ふじをを画家として一人前にするため、絵に関しては特に厳しい態度をとっています。「朝から私がこうして一日中絵を描いていますと、博は大変ご機嫌でした。むしろ台所などで長い時間ゴトゴトやっていると機嫌が悪くなるのです」といった具合で、台所仕事よりも絵の修練が第一というのが妻に求めるものでした。夫婦の関係としてはかなり異彩を放っていたことだけは確かでしょう。ふじをは「私たちの奇妙な新婚家庭は、師弟のような厳しさがあって、新婚早々の甘い空気にはほど遠い」と回想しています。

朝から晩までひたすら絵を描き、子どもたちにはいつも絵の話をしていたという吉田博の生真面目さは、ふじをとの結婚生活にもしっかりと表れていました。こうして博の薫陶を受けた妻・ふじをは、のちに女流画家の草分け的存在として日本の画壇に足跡を残すこととなるのです。

第8話(最終回) 版木に宿る画家の息遣い

スイスアルプスなどの雄大な風景を捉えた版画作品《欧州シリーズ》、北アルプスを題材にした《日本アルプス十二題》、同じ題材に摺り色を変えた6種類のバリエーションで挑んだ《瀬戸内海集》など、博の版画作品は、そのいずれもが絶えず見る人を捉えて離さない魅力を持っています。外国の風景を日本の伝統木版で写実的に表わす清新さ、常人には見ることのできない山岳風景のアングル、そして、色を変えることで時間の経過を表そうとした「別摺り」の発想など、晩年に始めた版画でこれほどチャレンジ精神に富んだ画家は博をおいて他には思いあたりません。

彫り師に任せず、博自ら堅いヤマザクラの版木を一週間かけて彫ったと伝わる大判の版画《渓流》も、力が入りすぎて自分の歯を傷めてしまったというエピソードつきでよく知られる作品です。博が彫ったのは、この作品の流れる水の線の部分で、どうしても自分で彫って作品を見る人に「これこそが水の流れのダイナミックさなのだ!」と伝えたかったのでしょう。

では、こうした優れた作品の版木は現在どうなっているのでしょうか?実はその多くが今でも吉田家で大切に保管されているのです。《渓流》の版木も残されていますが、その彫りの跡を見ると、博が水の流れの様子を表そうと格闘したさまがありありと見て取れます。そういった意味では、版木それ自身も一つの作品として見ることができるかもしれません。紙に摺り取られた作品からはうかがい知ることのできない「画家の息遣い」をそこから直に感じ取ることができるのです。そして、平均で30回、多いものでは80回から100回近くまで摺り重ねていた木版画の完成形を予想して、博自身が「画面をどのように色摺りの版に分解していけば作品に仕上がるのか」を緻密に計算していた様子まで垣間見ることができます。

「線版」と呼ばれる版木で輪郭線だけを摺った用紙(左)

博は「画家は自然と人間との間に立って、見あたわざる人のために、自然の美を表して見せるのが天職である。画家がどれほど立派なものをつくっても、自然の偉大さにようやく近づきうるだけで、自然と一致する近さまでは到底寄り付き得ない。」と考えていました。版画制作で挑戦した気の遠くなるような摺り重ねや様々な着想は、こうした彼の考え方を反映した結果であると考えられます。つまり、少しでも「自分の感じた自然の真実」へ肉薄したいという思いを具体的にビジュアル化する作業だったわけです。現在まで大切に受け継がれてきた版木は、そんな博の信念を物語っています。